Page

précédente conseillée: le parc de la Boverie.

|

|

1.

Pont du roi Albert 1er

2. Place d'Italie

3. Rue du Parc

4. Parc de la Boverie

5. La Meuse

6. Passerelle Mativa sur la Dérivation

7. Quai de Rome

8. Place du général Leman

9. Avenue Emile Digneffe

10. Jonction E40-E25 (en provenance du tunnel

sous Cointe)

11. Pont de Fragnée

12. Quai Gloesener

13. Quai Joseph Wauters

14. Canal de l'Ourthe

15. Belle-Île

16. L'Ourthe

17. Quai du Condroz

18. Pont de Fétinne

Eglise Saint-Vincent

Eglise Saint-Vincent

19. Quai des Ardennes

20. Avenue du Luxembourg

21. Quai Mativa

22. Boulevard Emile de Laveleye

23. Rue des Vennes

24. Boulevard De Froidmont

|

Quand

on quitte le parc de la Boverie en franchissant le pont

Hennebique (ou passerelle Mativa), on arrive quai Mativa,

dans le quartier des Vennes.

|

|

|

|

|

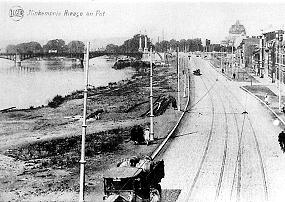

Le pont Hennebique au

début du XXe siècle.

|

|

Un siècle plus tard.

|

SÉRIE 1: le quai Mativa.

Ce

quai , né en 1857 à la suite des grands travaux de la

Dérivation, tire son appellation du pré Mativa, endroit

champêtre qui attirait autrefois les promeneurs

recherchant la quiétude. Cette appellation très ancienne

proviendrait de la contraction des mots wallons « Mathî «

et « vå », le « Val de Mathieu » (du nom d'un des

propriétaires au Moyen Âge).

Au

tout début du XXe siècle, le lieu présente toujours un

charme bucolique, même s'il devient un quartier

résidentiel bourgeois.

|

|

|

|

|

Le quai Mativa vers

1903.

|

|

En 2007.

|

|

|

|

|

|

Des moutons paissent

sur la berge.

|

|

En 2007.

|

|

|

|

|

|

Le quai Mativa

pendant l'Exposition Universelle de 1905.

|

|

En 2007 (les arbres

sont sacrifiés au trafic depuis 1923).

|

|

Cette rive de la

Dérivation s'appelle les Vennes (une « venne »,

autrefois, désignait un petit barrage ou une

digue). Il faut dire que l'endroit, autrefois,

comptait de nombreux bras de l'Ourthe dont il

fallait régulariser le débit sous peine

d'inondation.

Une « eau » des

Vennes

à la fin du XIXe siècle

|

|

|

SÉRIE

2 : l'église et le pont de Fétinne.

Il existe une église à

Fétinne depuis le XIe siècle. Elle est

consacrée à saint Vincent.

L'édifice actuel date de 1930 ; ses

principales caractéristiques sont sa structure en béton

armé et son dôme cuivré.

|

|

|

|

|

L'église

Saint-Vincent dans les

années 1950.

|

|

Cette photo aérienne

(2006) est l'œuvre de GlobalView.

|

|

|

|

L'église

Saint-Vincent en 1979 (photo d'André DRÈZE, «

100 vues aériennes d'une ville millénaire »).

|

|

L'église Saint-Vincent en mars

2007

Ce bras de l'Outhe, comme

d'autres en ces parages, a été asséché au tout

début du XXe siècle. Le Fourchu-Fossé est devenu

le boulevard Emile de Laveleye.

|

|

L'église

Saint-Vincent vers 1900. L'église

Saint-Vincent vers 1900.

À cette époque, l'église

se trouve au bord d'un bras de l'Ourthe appelé

le Fourchu-Fossé. Quelques marches de pierre

amènent le promeneur à la barque du passeur,

qui, pour quelques centimes, le transporte sur

l'autre rive, sur l'Île des Aguesses.

|

|

|

|

|

|

L'église

Saint-Vincent et le passage d'eau avant 1902.

|

|

L'église

Saint-Vincent en avril 2007.

|

|

|

|

|

|

Le passage d'eau de

Fétinne avant 1902.

|

|

Eh oui !

|

|

|

|

|

|

L'église

Saint-Vincent et le pont de Fétinne vers 1950.

|

|

En mars 2007.

|

|

|

|

|

|

Le monument Zénobe

Gramme et l'église de Fétinne à la fin des

années 1930 (carte postale colorisée).

|

|

En avril 2007

(l'église est dissimulée par les arbres).

|

SÉRIE 3 : les anciens bras de l'Ourthe.

|

|

|

|

|

Le biez (bief) des

Aguesses, ou biez Marcotty, en 1902, peu avant

son comblement

(l'actuelle rue du Bief).

|

|

La rue Marcotty et

son pont sur le canal de l'Ourthe en 2007.

|

Les

« aguesses », en wallon, ce sont des pies. Quant à «

Marcotty », il existait jadis, près de l'emplacement de

l'actuel centre commercial Belle-Île, un moulin appelé

de ce nom, peut-être celui de son propriétaire.

|

|

|

|

|

Le canal de l'Ourthe

presque à sec à la fin du XIXe siècle (dans le

fond à gauche : la houillère des Aguesses ; à

dans le fond à droite, le moulin Marcotty).

|

|

Le canal de l'Ourthe

en 2007, la passerelle, à l'avant-plan, menant

au centre commercial de Belle-Île.

|

|

|

|

|

|

Le Fourchu-Fossé

avant 1902

(au fond : l'église Saint-Vincent).

|

|

Le boulevard Emile de

Laveleye en 2007.

|

SÉRIE

4 : les quai Michel Gloesener et Joseph Wauters.

Michel

Gloesener était un professeur de physique de

l'ULg (université de Liège) dans la seconde moitié du XIXe

siècle ; Joseph Wauters, un grand militant

socialiste wallon du début du XXe.

Les quais qui portent ces noms s'appelaient autrefois le

Rivage-en-Pot. Le terme « pot » viendrait de

« på » (pal), vu les pieux plantés là autrefois pour

consolider la berge.

|

|

|

|

|

Le Rivage-en-Pot vers

1900. A remarquer l'arrêt du bateau-mouche de

Seraing et, au loin, l'église Saint-Vincent de

Fétinne.

|

|

Le même endroit au

début du XXIe siècle, devenu les quais Michel

Gloesener et Joseph Wauters. L'église

Saint-Vincent est cachée par les buildings.

|

|

|

|

À droite, le

Rivage-en-Pot en 1903 (pendant la construction

du pont de Fragnée).

|

|

La même perspective

en 2007 :

|

|

|

|

|

|

|

|

Le Rivage-en-Pot dans

les années 1930.

|

|

Les quais Gloesener

et Wauters en 2007.

|

L'appellation « Rivage-en-Pot » subsiste actuellement du

côté de Kinkempois, dont les berges à guinguettes,

à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, accueillaient

les familles bourgeoises le jour du repos dominical.

|

|

Les guinguettes de

Kinkempois en 1902.

|

|

Le même rivage en

2007 :

|

|

|

|

|

|

|

|

Une des guinguettes

de Kinkempois célèbre au début du XXe siècle :

la « Maison Blanche » (vue du côté de la

rue Renory en 1936).

|

|

La « Maison Blanche »

(devenue depuis longtemps une habitation) en

avril 2007.

|

SÉRIE

5 : la maison Monnier.

J'ai

pris la vue ci-dessous depuis le toit de la Haute École

Rennequin Sualem (enseignement supérieur de la province de

Liège), dont je remercie la direction pour son aimable

collaboration.

En

bas à droite de cette photo, on aperçoit le quai Gloesener

(1) s'enfoncer sous la jonction pont de Fragnée (2)-pont

de Fétinne, pour se prolonger par le pont Gramme (3) qui

franchit l'Ourthe vers le quai Mativa (4). Des arbres

dissimulent une habitation (5) que les cartes postales

anciennes appellent le café de Fétinne, la maison Monnier

ou maison de l'éclusier :

À

la fin du XIXe siècle, là où le quai Glosesener devient le

pont Gramme, c'est le confluent du biez des Aguesses et du

Fourchu-Fossé, juste avant que celui-ci ne se jette dans

la Meuse.

|

|

|

|

|

La maison Monnier (

du nom de l'éclusier à l'aube du XXe siècle) et

le modeste biez

des Aguesses avant 1902.

|

|

Le pont Gramme en

2007 (dans les arbres, à gauche, on devine la

maison de l'éclusier).

|

|

|

|

|

|

Le ponteau reliant

l'ïle des Cochons au café de Fétinne.

|

|

Le pont Gramme en

2007.

|

|

|

|

|

|

La maison d'éclusier

(le barrage est visible en bas à gauche) au

début du XXe siècle.

|

|

Un siècle plus tard.

|

|

|

|

|

|

La maison Monnier

dans la première moitié du XXe siècle, vue du

côté Ourthe.

|

|

Le même bâtiment en

2007, vu du côté Meuse et Dérivation.

|

Et

dans l'autre sens :

|

|

|

|

Le café de Fétinne

vers 1900. Venant de gauche, le Fourchu-Fossé et

le biez des Aguesses. À droite, le barrage.

|

|

Un siècle plus tard.

Le pont de Fragnée cache le pont du Val Benoît

que l'on aperçoit sur la vue ancienne ci-contre.

|

|

|

|

|

|

La maison du «

barragiste » pendant l'Exposition universelle de

1905.

|

|

En avril 2007.

|

SÉRIE

6 : le monument Zénobe Gramme.

Ce

monument, à la jonction entre le pont de Fragnée et le

pont de Fétinne, célèbre la mémoire de l'illustre

inventeur, à la fin du XIXe siècle, de la dynamo

électrique.

Zénobe

Théophile GRAMME naît en 1826 à

Jehay-Bodegnée, près de Liège en

Belgique, et meurt à Bois Colombe près

de Paris en 1901. Dès son enfance, il

est très attiré par le travail manuel

et surtout la menuiserie. Il

s'installe à Paris à partir de 1856.

Son habileté de menuisier lui permet

d'être engagé par deux entreprises

faisant usage de l'électricité,

notamment chez

Ruhmkorff, le célèbre constructeur

d'instruments scientifiques.

C'est en 1868

qu'il construit la première dynamo à

courant continu, point de départ de

l'industrie électrique moderne.

Gramme n'est pas un homme de science,

mais un technicien, un bricoleur de

génie. Il conçoit sa dynamo parce

qu'il en a l'idée ; quand plus tard,

on lui expliquera savamment le

fonctionnement de sa machine, il dira

que s'il lui avait fallu savoir tout

cela, il ne l'aurait jamais inventée.

|

|

|

On décrit souvent cet

inventeur comme un personnage silencieux et

pensif. Sa fameuse réplique

« dji tûse Hortense » ( je pense Hortense ),

faite à sa femme qui lui reprochait ses longues

méditations, est restée célèbre.

(mpimichelet.free.fr/gramme.html,

site des élèves de MPI du Lycée Michelet à

Marseille,

Nicolas Dréan janvier 2006).

|

Le

monument Gramme

est l'œuvre du sculpteur belge Thomas Vinçotte, en

collaboration avec l'architecte liégeois Charles Soubre.

Il a été inauguré le 7 octobre 1905, dans le cadre de

l'Exposition universelle de Liège.

|

|

Au centre, posé sur un haut

socle, trône le buste en bronze de Zénobe

Gramme, qui tient sa dynamo. Une femme (symbole

probablement d'une muse inspiratrice ou de la

récompenses bien méritée) se tient à côté, ses

mains enserrant des palmes glorieuses et des

foudres électriques.

En bas, les statues en pierre

représentent Gramme à 18 ans, quand il exerce

son premier métier de menuisier ; et à 40 ans,

quand il médite sur sa fameuse invention.

|

|

|

|

|

|

Le monument Zénobe

Gramme, au confluent de la Meuse et de l'Ourthe,

dans la première moitié du XXe siècle.

|

|

Au début du XXIe

siècle (le monument

est tout en bas à droite de la photo).

|

|

|

|

|

|

Le monument Gramme

avant 1930, avec l'ancienne église

Saint-Vincent.

|

|

En avril 2007.

|

SÉRIE

7 : le pont de Fragnée.

|

|

|

Photo personnelle

prise en mars 2007 depuis le toit de la Haute

École Rennequin Sualem.

|

| |

|

|

Vue nocturne du

pont de Fragnée (2007).

|

Ce pont a été construit de 1902

à 1904 dans le contexte qui a bouleversé le

quartier Vennes-Fétinne-Fragnée à la veille de

l'Exposition universelle de Liége de 1905 (voir

aussi cet autre

article).

|

|

|

|

|

|

|

|

Le pont de Fragnée en

construction (1902-1904).

|

| |

|

|

|

En 2007.

|

|

|

C'est à l'ingénieur Émile

Jacquemain que l'on doit sa conception

technique. La structure métallique d'origine a

été fabriquée par la société John Cockerill, et

la décoration a été confiée à l'architecte Paul

Demany. L'ouvrage s'inspire du pont Alexandre

III de Paris.

Le pont de Fragnée est

parfois appelé le « pont des

anges », à cause des quatre « Renommées

claironnantes », ces sculptures dorées à la

feuille qui ornent le sommet des hautes colonnes

de petit granit, de chaque côté du pont.

Véritable œuvre d'art, le pont de Fragnée étonne

par la sensation de légèreté qui en émane.

Pourtant, les trois travées métalliques qui le

composent, d'une longueur totale de 165 mètres,

sont constituées de 2100 tonnes d'acier !

|

Au

pied des colonnes aux Renommées, figurent des allégories

réalisées par le sculpteur bruxellois Victor Rousseau. Si

le robuste vieillard qui symbolise le « vieux fleuve » ne

choque personne, il n'en est pas de même pour la jeune

femme représentant le « nouveau fleuve ». En 1905, la

nudité féminine soulève... bien des débats !

|

|

|

|

|

La statue de bronze

symbolisant

le « nouveau fleuve ».

|

|

Caricature de 1905 :

les âmes bien pensantes exigent que l'on habille

les statues obscènes.

|

|

|

|

|

|

Le pont de Fragnée

lors de l'Exposition universelle de 1905.

|

|

En avril 2007.

|

|

|

|

|

|

En 1905. À

l'arrière-plan, il s'agit de la partie de

l'Exposition universelle nommée le

« Vieux-Liège », avec une reconstitution de

l'ancienne cathédrale Saint-Lambert.

|

|

La même vue un siècle

plus tard, avec les buildings du quai Glosener.

|

|

|

|

|

|

Au début du XXe

siècle.

|

|

En avril 2007.

|

|

|

Le pont de Fragnée est

volontairement détruit lors de l'invasion

allemande 1940. Il est reconstruit de 1946 à

1948 en respectant les plans originaux. On

profite cependant de la circonstance pour en

élargir le tablier.

|

|

|

|

|

|

Dans les années 1950.

|

|

En 2007.

|

Complètement

restauré dès 1992, le pont de Fragnée a été

classé en 1994 comme monument du patrimoine wallon.

SÉRIE

8 : le pont de Fétinne.

Le pont de Fétinne, qui enjambe

l'Ourthe, se situe dans le prolongement du pont

de Fragnée, bâti au-dessus de la Meuse. Tous

deux ont été construits en vue de l'Exposition

universelle de Liège de 1905.

Le pont de Fétinne (terminé

en 1904) a été construit à sec, avant que

l'Ourthe ne coule

dans son lit rectifié

|

|

|

|

|

|

|

|

Le début des travaux

de construction (1902).

|

|

En 2007.

|

SÉRIE

9 : le quartier de Fragnée.

L'appellation

« Fragnée » dérive probablement du mot « Frênaie », du

fait que la rive gauche de la Meuse, à cet endroit, était

autrefois une forêt de frênes.

La

place de Fragnée (ou si vous préférez place du Général

Leman) et l'avenue de l'Exposition (com-prenez l'avenue

Émile Digneffe) datent du tout début du XXe siècle, dans

le cadre des aménagements nécessités par l'Exposition

universelle de 1905. C'est là que les trams déversent les

visiteurs en provenance de la gare des

Guillemins, elle aussi toute apprêtée pour

la circonstance.

|

|

|

|

L'entrée de

l'Exposition Universelle en 1905. L'esplanade,

à l'avant-plan, est l'actuelle place du

Général Leman. Au-delà des portiques, une

large allée (l'actuelle avenue Émile Digneffe)

conduit au « nouveau

pont » (l'actuel pont de Fragnée).

|

|

Le même endroit en

2007. Au fond de l'avenue Émile Digneffe, on

distingue les colonnes du pont de Fragnée.

|

|

|

|

|

|

La

place de Fragnée et l'avenue de l'Exposition

au début du XXe siècle

(après l'Exposition universelle de 1905).

|

|

|

|

|

|

|

|

La place de Fragnée

après 1905 et

avant 1918.

|

|

Le même endroit en

2007.

|

|

|

|

La

place de Fragnée a été rebaptisée place du Général

Leman, en 1918, en hommage au commandant en chef de la

la place de Liège et de ses forts, lequel s'illustra en

1914 par la résistance qu'il opposa à l'invasion

allemande.

L'avenue Émile Digneffe porte le nom,

depuis 1937, de celui qui fut à l'origine du projet de

l'Exposition Universelle de 1905, et qui devint

bourgmestre de la ville dans les années 1920.

|

|

|

|

|

En vue de

l'Exposition universelle de 1905, il a fallu

démolir des maisons du quai de Fragnée (devenu

le quai de Rome) pour aménager la percée devenue

l'avenue Emile Digneffe.

|

| |

|

|

Le

quai de Fragnée est devenu le quai de Rome en 1923, en

échange avec la municipalité de la capitale italienne

qui attribuait l'appellation « Viale Liegi » à l'une des

avenues.